「最近、歩くと足が痛くなったりしびれたりして、少し休まないとまた歩き出せない…」

「腰からお尻、太ももやふくらはぎにかけて、痛みやしびれが続いている…」

このような症状でお悩みではありませんか? もしかしたら、それは「腰部脊柱管狭窄症(ようぶせきちゅうかんきょうさくしょう)」が原因かもしれません。

こんにちは、整形外科専門医の佐々木颯太です。

このブログでは、皆様の健康に役立つ整形外科の情報を分かりやすくお伝えしています。今回は、中高年の方に多く見られる腰部脊柱管狭窄症について、その原因から症状、検査、そして治療法まで、詳しく解説していきます。

この記事を読むことで、腰部脊柱管狭窄症に関する正しい知識を得て、ご自身の症状や治療法を理解する一助となれば幸いです。

腰部脊柱管狭窄症とは?

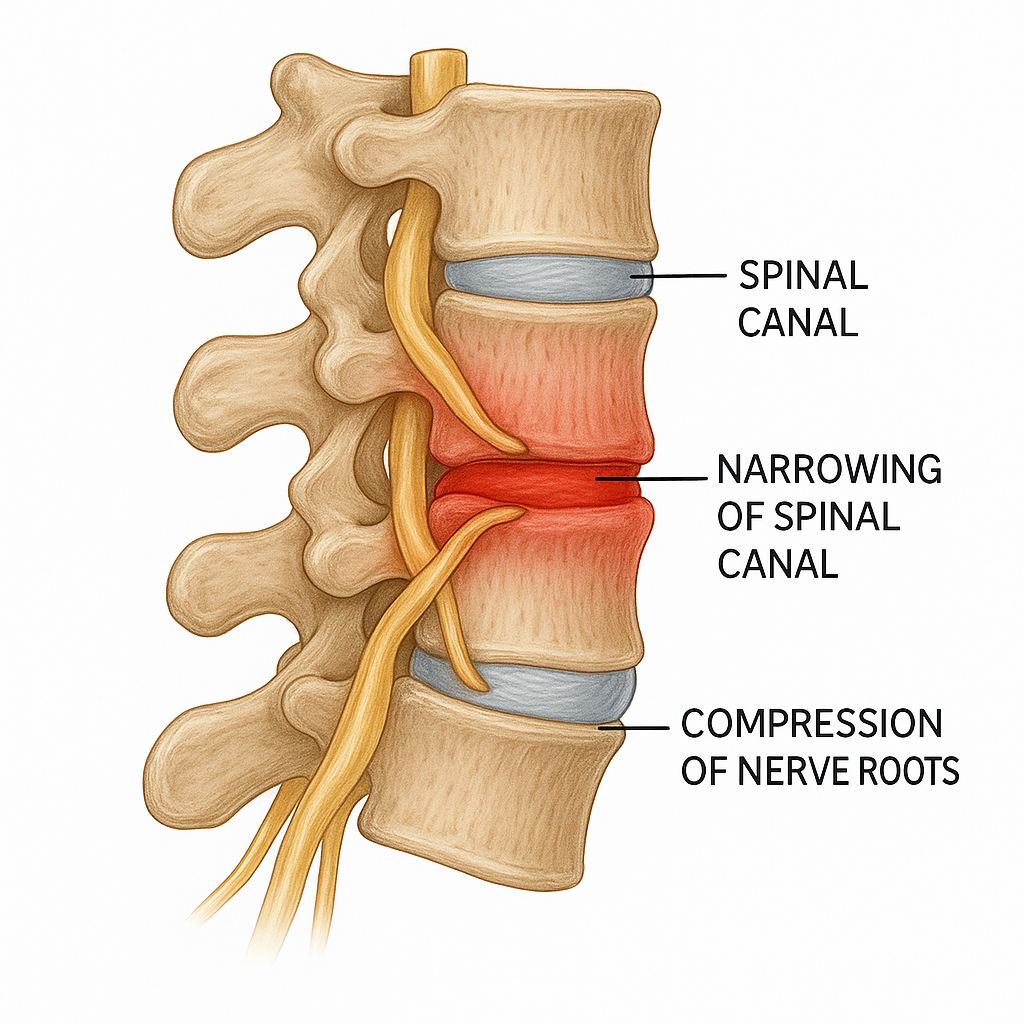

まず、「脊柱管(せきちゅうかん)」とは、背骨(脊椎)の中にあるトンネル状の空間のことです。この中には、脳から続く神経の束である「脊髄(せきずい)」や、それより下につながる「馬尾(ばび)神経」という大切な神経が通っています。

腰部脊柱管狭窄症とは、腰の部分(腰椎)にあるこの脊柱管が、何らかの原因で狭くなってしまい(狭窄:きょうさく)、中の神経が圧迫されることで、足腰に痛みやしびれなどの症状が現れる病気です。主に加齢に伴って発症することが多く、一般的に年齢が上がるにつれてその有病率は増加する傾向にあります。

腰部脊柱管狭窄症の主な原因

腰部脊柱管狭窄症の最も一般的な原因は、加齢に伴う背骨の変化です。長年にわたる腰への負担の積み重ねにより、以下のような変化が起こり、脊柱管が狭くなっていきます。

- 椎間板(ついかんばん)の変化: 背骨の骨と骨の間でクッションの役割をしている椎間板が、年齢とともに水分を失って弾力性が低下し、後ろに飛び出したり(椎間板ヘルニア)、全体的に膨らんだり(椎間板膨隆)する。

- 黄色靱帯(おうしょくじんたい)の肥厚: 脊柱管の後ろ側にある黄色靱帯が、加齢により分厚くなる。

- 椎間関節(ついかんかんせつ)の変形: 背骨の後方にある椎間関節が変形し、骨のトゲ(骨棘:こつきょく)ができる。

- 腰椎すべり症: 腰の骨が前後にずれることで、脊柱管が狭くなることもあります。

これらの変化が複合的に起こることで、神経が圧迫されやすくなります。まれに、生まれつき脊柱管が狭い方や、過去のケガ、背骨の病気などが原因となることもあります。特に日本人では欧米人と比べて脊柱管が狭いことが多いです。

腰部脊柱管狭窄症の代表的な症状

腰部脊柱管狭窄症の症状は、神経が圧迫される場所や程度によって様々ですが、特徴的なものとして以下の症状が挙げられます。

- 間欠性跛行(かんけつせいはこう)これが最も特徴的な症状です。しばらく歩いていると、太ももからふくらはぎ、足先にかけて痛みやしびれ、重だるさ、脱力感などが現れ、歩くのが困難になります。しかし、少しの間、前かがみになったり、座って休憩したりすると症状が和らぎ、また歩けるようになります。自転車に乗ったり、ショッピングカートを押して歩いたりするような前かがみの姿勢では、症状が出にくいか、楽に長く動けることが多いのも特徴です。これは、前かがみの姿勢をとることで脊柱管が一時的に広がり、神経への圧迫が軽減されるためです。血管性の間欠性跛行(閉塞性動脈硬化症などによるもの)との鑑別が重要になることもあります。

- 下肢の痛みやしびれ安静にしている時や、夜寝ている時にも、お尻から太ももの裏、ふくらはぎ、足の甲や裏、足指などに痛みやしびれ(坐骨神経痛に似た症状)が出ることがあります。片足だけのこともあれば、両足に出ることもあります。

- 腰痛を伴うこともありますが、腰痛はそれほど強くないか、全くない場合もあります。

- その他の症状症状が進行すると、足の筋力低下(つまずきやすい、スリッパが脱げやすいなど)、感覚障害(足の裏に何か貼り付いている感じ、触った感覚が鈍い、足に冷たい水が流れる感じなど)が現れることがあります。さらに重症化すると、排尿障害(尿が出にくい、頻尿、尿漏れなど)や排便障害(便秘など)、会陰部(えいんぶ:股間のあたり)の異常な感覚などが現れることがあります。これらの症状(膀胱直腸障害:ぼうこうちょくちょうしょうがい)が出た場合は、速やかに専門医の診察を受ける必要があります。

検査と診断

腰部脊柱管狭窄症の診断は、主に以下の方法で行われます。

- 問診: まず、患者さんから症状の詳しい内容(いつから、どのような時に、どこに症状が出るか、特に間欠性跛行の有無や歩ける距離、日常生活への支障の程度など)を丁寧にお伺いします。

- 理学所見: 医師が患者さんの体の状態を診察します。足の筋力、感覚、腱反射などを調べ、神経の麻痺がないかを確認します。また、どのような姿勢や動作で症状が変化するかも見ます。

- 画像検査:

- レントゲン(X線)検査: 背骨全体の並び、骨の変形の程度、腰椎すべり症の有無、不安定性(グラつき)などを評価します。

- MRI検査: 脊柱管の狭窄の程度や、神経がどの程度、どこで圧迫されているかを詳細に映し出すことができます。腰部脊柱管狭窄症の診断においては、現在最も信頼性の高い画像検査(ゴールドスタンダード)とされています。

- CT検査: 骨の形をより詳しく見ることができ、骨による狭窄の状態を評価するのに役立ちます。

これらの検査結果を総合的に判断して診断が確定されます。症状や病歴から臨床的に診断し、画像検査でそれを裏付ける形となります。

腰部脊柱管狭窄症の治療法

治療法は、大きく分けて「保存療法」と「手術療法」があります。多くの場合、まずは症状を和らげるための保存療法から開始します。患者さんへの十分な説明と理解(患者教育)も治療を進める上で非常に重要です。

1. 保存療法

症状の軽減と日常生活の質の維持を目的とします。

- 薬物療法:

- プロスタグランジンE1(PGE1)製剤: 神経周囲の血流を改善し、間歇性跛行の症状を和らげる効果が期待されます。

- 非ステロイド性消炎鎮痛薬(NSAIDs): 痛みや炎症を抑えます。

- 神経障害性疼痛治療薬(プレガバリン、ミロガバリンなど): しびれやジンジンするような神経の痛みに対して効果が期待できます。

- その他、ビタミンB12製剤(末梢神経の機能を助ける)、筋弛緩薬(筋肉の緊張を和らげる)などが用いられることもあります。

- 神経ブロック療法・硬膜外ステロイド注射: 痛みが強い場合に、局所麻酔薬やステロイド薬を、神経の周り(硬膜外ブロックや神経根ブロックなど)に注射することで、直接的に炎症や痛みを抑える治療法です。特に硬膜外ステロイド注射は、短期的な痛みの軽減効果が報告されています。効果には個人差がありますが、一時的にでも症状を大きく軽減できる場合があります。

- リハビリテーション(理学療法):

- 運動療法: 腹筋や背筋などの体幹の筋力を強化するトレーニング(コアトレーニング)や、股関節周りのストレッチ、腰椎を前屈させる方向の運動(フレクションエクササイズ)などを行います。これにより、正しい姿勢を保ちやすくなり、腰への負担を軽減します。理学療法士の指導のもと、適切な方法で行うことが重要です。

- 物理療法: 温熱療法(ホットパックなど)や電気刺激療法などで、痛みを和らげ、血行を改善する効果が期待できます。

- 装具療法: コルセットを装着することで、腰椎の動きをある程度制限し、腰を安定させ、一時的に痛みを軽減させる効果が期待できます。ただし、長期間の使用は筋力低下を招く可能性もあるため、医師や理学療法士の指示に従って使用することが大切です。

2. 手術療法

保存療法を3ヶ月から6ヶ月程度続けても症状の改善が見られない場合や、症状が進行して日常生活に大きな支障が出ている場合(例えば、数十メートルも歩けない、足の麻痺が進行しているなど)、あるいは排尿・排便障害が出現した場合には、手術療法が検討されます。

手術の主な目的は、神経への圧迫を取り除き(除圧)、症状を改善することです。代表的な手術方法には、神経を圧迫している骨の一部や肥厚した靱帯を切除する「除圧術(開窓術、椎弓切除術、椎弓形成術など)」があります。腰椎に不安定性(グラつき)がある場合には、除圧術に加えて、金属製のスクリューやロッドを使って背骨を固定する「脊椎固定術」が併せて行われることもあります。

近年では、内視鏡や顕微鏡を用いた、より体への負担が少ない手術(低侵襲手術:MIS)も積極的に行われるようになってきています。

日常生活での注意点とセルフケア

腰部脊柱管狭窄症と診断された場合、日常生活で以下の点に気をつけることで、症状の悪化を防いだり、和らげたりするのに役立ちます。

- 姿勢を工夫する:

- 長時間同じ姿勢でいること、特に腰を反らすような姿勢は避けましょう。

- 歩くときは、杖やシルバーカーを利用して少し前かがみの姿勢をとると、楽に歩けることがあります。

- 重い物を持つときは、腰に負担がかからないように注意しましょう。

- 適度な運動を心がける: 医師や理学療法士の指導のもと、ウォーキング(休憩を挟みながら)、水中運動、自転車こぎなど、無理のない範囲で運動を継続しましょう。ただし、痛みやしびれが強いときは無理をしないことが大切です。

- 体重管理: 体重が増加すると、腰への負担も増えます。バランスの取れた食事を心がけ、適切な体重を維持しましょう。

- 禁煙: 喫煙は血管を収縮させ、神経への血流を悪化させる可能性があるため、禁煙が強く推奨されます。

- 体を冷やさない: 体が冷えると血行が悪くなり、症状が悪化することがあります。特にお風呂などで温めるのは効果的です。

まとめ:諦めずに専門医にご相談ください

腰部脊柱管狭窄症は、加齢とともに誰にでも起こりうる病気の一つですが、つらい痛みやしびれにより、日常生活の質(QOL)を大きく低下させてしまうことがあります。

しかし、「もう年だから仕方ない」と諦める必要はありません。正しい診断を受け、ご自身の状態に合った適切な治療やケアを行うことで、症状をコントロールし、より快適な生活を送ることが可能です。

もし、今回ご紹介したような症状でお困りの場合は、自己判断せずに、まずは整形外科の専門医にご相談ください。医師が詳しくお話を伺い、必要な検査を行った上で、最適な治療法を一緒に考えていきます。

この情報が、腰部脊柱管狭窄症に悩む方々や、そのご家族にとって、少しでもお役に立てれば幸いです。

参考文献

- 日本整形外科学会診療ガイドライン委員会,日本脊椎脊髄病学会診療ガイドライン策定委員会監修.腰部脊柱管狭窄症診療ガイドライン2021(改訂第3版).南江堂,2021.

- Lurie J, Tomkins-Lane C. Management of lumbar spinal stenosis. BMJ. 2016 Jan 6;352:h6234. doi: 10.1136/bmj.h6234.

整形外科専門医・医学博士 佐々木颯太